团队简介

油气藏表征与剩余油预测团队是中国石油大学(华东)“地质资源与地质工程” 双一流建设学科油气藏开发地质研究方向的重要科研队伍。现有教师5人,其中教授3人、副教授2人,3名博士生导师,2名硕士生导师,这支队伍基础扎实、传承及创新能力强、长期坚持油气藏描述及多学科综合研究,已经培养出了350多名硕士、博士研究生以及博士后高级复合型人才。

主要研究领域、研究方向

1. 深层、非常规油气藏智能表征与建模

2. 复杂油气藏剩余油气形成机理与分布预测

3. 常规、非常规油气藏矿物岩石学与储层地质学

4. 地震沉积学及其应用

5. 沉积成岩数值模拟与数字岩心分析

6. 低渗-致密油气藏储层“甜点”预测及评价

承担的科研项目、科研课题

承担120多项纵横向科研项目和课题,其中国家自然科学基金联合基金重点项目、“十一五”“十二五”“十三五”国家科技重大专项课题等国家级和省部级项目20多项;中石油深层重大科技项目等校企合作课题100余项。

在研的主要科研项目:

1.国家自然科学基金联合基金重点项目:东海深层低渗-致密气储层体系质量差异性成因机制及演化模式;

2.国家自然科学基金面上项目:湖相富有机质泥页岩中文石的成因机制及其环境意义;

3.国家自然科学基金面上项目:湖相富有机质泥页岩中白云石成因机制及其演化模式;

4.国家自然科学基金面上项目: 河流辫-曲转换机制、沉积响应及其地震反射模式;

5.国家自然科学基金青年基金项目:基于深度学习的碳酸盐岩缝洞结构表征及连通性模式;

6.国家自然科学基金面上项目:深层断控缝洞型油藏多条件约束人工智能地质建模研究;

7.国家自然科学基金青年基金项目:沉积盆地砂岩储层中高盐度流体驱动下长石方解石化机理研究;

8.山东省重点研发项目:深层油气藏智能表征的理论、方法及关键技术研究;

9.山东省自然科学基金青年基金项目:高盐度流体充注背景下深层碎屑岩储层长石溶蚀机理研究;

10.中国博士后科学基金面上资助(一等资助):沉积盆地富长石砂岩储层中高盐度流体与长石方解石化的成因联系及作用机理研究;

11.中石油重大科技项目课题:深层复杂油藏精细描述及剩余油研究;

12.中石油大港油田科研课题:沧东多层非均质高温高盐油藏提高采收率研究。

13.中海油研究总院有限责任公司:涠洲5-3油田碳酸盐岩潜山模式研究;

14.中海石油(中国)有限公司天津分公司:不同级次构型单元储层质量差异定量表征及评价研究;

15.中海油上海分公司:低渗-特低渗气藏储层构型及储层质量评价;

16.中石油冀东油田:堡古2储气库储层精细表征与剩余油分布规律研究;

17.中石油渤海钻探:苏里格合作区块致密砂岩气藏精细描述研究;

18.中石化胜利油田物探研究院:基于“貌源控相”的地震沉积学预测方法研究。

主要研究成果

研究团队长期致力于地质、岩石物理、地球物理、油藏工程、计算机多学科综合研究,在地震沉积学、非常规油气储层“甜点”评价与预测、复杂油气藏精细表征及剩余油分布预测理论、方法和技术研究领域形成特色方向,提出基于地质成因的“因藏而异、因藏制宜”的各类复杂油气藏描述配套方法技术及地质工程一体化实施方案,破解老油田提高采收率、改善开发效果的关键地质问题。

在AAPG Bulletin,Energy,Journal of Geophysical Research: Solid Earth,Marine and Petroleum Geology,Journal of Petroleum Science and Engineering,Sedimentary Geology,Chemical Geology,Journal of Natural Gas science & Engineering,International Journal of Coal Geology,Geophysics, Australian Journal of Earth Sciences,Carbonates and Evaporites,International Journal of Mining Science and Technology,Journal of Earth System Science;石油学报,地质学报,石油勘探与开发,中国石油大学学报,中国矿业大学学报,石油地球物理勘探等国内外著名学术刊物和重要学术会议上公开发表学术论文350多篇,其中SCI、EI三大检索论文 293篇(SCI 检索95 篇、EI 检索 198篇);出版专著 10 多部;荣获省部级科技进步奖10余项,授权国家发明专利45项。

实验平台

研究团队参加建设深层油气全国重点实验室、海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心,主持建设山东省油藏地质重点实验室、中国石油天然气集团公司储层重点实验室(华东分室)和油藏描述重点实验室(华东分室)。

实验室主体位于学校综合实验楼D区三层,拥有开展各类储层特征及成因研究的场发射扫描电镜、能谱仪及电子背散射衍射仪、阴极荧光光谱分析系统、研究级万能透反射偏光荧光冷热台显微镜、共聚焦显微拉曼光谱仪、全自动细粒精磨制样系统、覆压孔隙度渗透率测量仪、高温高压成岩模拟实验系统等各类储层仪器设备,为油田开发中后期储层孔隙结构动态变化以及泥页岩、低渗-致密型、缝洞型等非常规储层特征及成因研究提供实验技术支撑;拥有地震、测井资料地质综合解释的高性能工作站、探地雷达等多台地球物理资料解释设备及其配套的油藏地质建模、FracMan裂缝建模、PerGeos数字岩心建模、油藏数值模拟等软件,支持了复杂油气藏精细表征及剩余油分布预测研究;拥有自主研制的储层非均质物理模拟装置、微观剩余油形成机理实验装置,为以特高含水期强非均质、低渗-致密、超重油为主的复杂油藏的非均质表征、剩余油形成与分布研究提供重要实验支持。

国际合作与交流

研究团队依托致密油气地质与勘探、深层-超深层油气地球物理勘探2个“111计划”,以及地学讲坛、黄岛论坛、“国际教育周”等高端学术平台,结合国家高层次重大项目攻关任务,深化国际交流与合作,培养国际化人才。邀请国外地震沉积学、复杂储层表征等领域的知名学者开展专题讲座;通过国家留学基金委资助项目以及科研团队支持,每年派出研究生赴海外著名高校联合培养,实现100%博士生具有境外学术交流经历;接收培养国际留学生。团队固定研究人员及研究生积极参加国际地质大会、AAPG、IAS等国际重要学术会议并作口头报告。

团队成员介绍

团队负责人

林承焰,工学博士,二级教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,山东省有突出贡献的中青年专家。曾获中国地质学会青年地质科技金锤奖,教育部高校青年教师奖,中国科学技术发展基金会孙越崎科技教育基金优秀青年科技奖,山东省优秀研究生指导教师,山东省优秀科技工作者,山东教育系统优秀共产党员,山东高校科技兴鲁先锋共产党员,青岛市劳动模范等奖励和荣誉称号。现任山东省油藏地质重点实验室主任,兼任中国矿物岩石地球化学学会理事,中国地质学会沉积地质专业委员会委员;中国石油学会石油地质专业委员会油藏地质学组副组长,中国石油天然气集团有限公司油气储层重点实验室学术委员会委员;美国石油地质家协会和国际沉积学家协会会员;中国石油大学学报,中国矿业大学学报等多家学术期刊编委。

负责承担国家科技重大专项课题、国家自然基金重点及面上项目、三大油公司及其下属企业科研课题,作为课题长持续开展“十一五”“十二五”“十三五”国家科技重大专项课题攻关研究,均以优秀成绩通过验收。长期致力于地质、岩石物理、地球物理、油藏工程、计算机多学科综合研究,在地震沉积学、复杂油气藏精细表征及剩余油分布预测理论、方法和技术研究领域形成特色方向,带领科研团队30多年不间断开展基于地质成因过程的油气藏多尺度、动静态描述及剩余油形成机理与分布规律研究,提出“因藏而异、因藏制宜”的各类复杂油气藏描述配套方法技术及地质工程一体化实施方案,破解老油田提高采收率、改善开发效果的关键地质问题。获省部级科技成果奖励10多项,其中以第一完成人获山东省科技进步一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖3项。共同申请国家发明专利59项,授权31项,登记计算机软件著作权2项,合作发表学术论文300多篇,出版代表性著作有:《剩余油形成与分布》《油藏仿真模型与剩余油预测》《地震沉积学及其应用实例》(获中国石油和化学工业优秀出版物奖)《油藏精细描述与剩余油研究》(十三五国家重点出版物)等10多部。

团队成员

董春梅,地质学理学博士,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院地质系教授,博士生导师。致力于常规及非常规油气藏矿物岩石学与储层地质学研究,主持国家自然基金和国家科技重大专项攻关任务及横向科研课题多项,在AAPG Bulletin,Energy,MPG、石油勘探与开发、沉积学报等期刊发表论文150余篇,主编和参编教材6部,合作出版专著3部,获省部级科技进步一等奖3项,二等奖1项,三等奖2项。

主讲了本科生、硕士和博士研究生 “矿物岩石学”、“沉积岩石学”、“岩矿测试技术”、“沉积储层进展”等课程,培养硕士生、博士生等70余名。

作为国家一流课程《矿物岩石学》、国家虚拟仿真一流课程《偏光显微镜下未知矿物鉴定与自测》、国家精品视频公开课《矿物岩石世界之窗》、专业核心课程《矿物岩石学》教学团队负责人,主持和参与山东省等教改项目5项,获国家级教学成果二等奖3项,山东省教学成果特等奖1项、一等奖3项、二等奖2项,校级教学成果奖多项。

荣获山东省先进工作者、三八红旗手、齐鲁最美教师提名奖、青岛市优秀教师,胜利育才奖、学校首届“大学生心目中的好老师”、师德标兵、“良师益友—研究生心目中的好导师”等称号。

张宪国,工学博士,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院资源系教授,博士生导师,中国石油学会青年工作委员会委员,青岛市地质学会理事,中国地震学会地球科学竞赛委员会副主任,中石油油气储层重点实验室低渗透分室主任,青岛市青年科技奖获得者,中国矿业大学学报、中国石油大学学报中青年编委会编委,国际沉积学大会等多个国际和全国学术会议学术委员会委员及专题召集人。从事储层地质学与油气藏描述研究与教学,特色研究方向:地震沉积学。

先后主持国家自然科学基金项目3项,担任“十三五”国家科技重大专项副任务长,与三大石油公司及下属多个油田开展长期科研合作。在JPSE、AAPG Bulletin、石油学报、沉积学报等期刊发表学术论文60余篇,出版专著4部,申请国家发明专利25项,已授权发明专利15项。获得山东省科技进步一等奖、二等奖,天津市科技进步二等奖,中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖等省部级科技进步奖5项。 “地震沉积学关键技术及其在陆相盆地中的工业化应用”进入2018年国家科技进步奖会评(第3完成人)。

主持山东省教学改革项目,在“学位与研究生教育”等期刊发表多篇教学论文,是“油田开发地质学”教育部来华留学英文授课品牌课程教学团队、“油田开发地质学”教育部课程思政教学团队、“储层地质学及油藏描述”山东省研究生优质课程建设团队等多个教学团队的骨干成员,曾获国家级教学成果奖二等奖(2023年)、山东省高等教育教学成果奖特等奖、一等奖等省级教学成果奖励4项。指导的研究生曾获山东省优秀硕士学位论文、山东省专业学位研究生优秀实践成果奖等奖励。

任丽华,工学博士,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院资源系副教授,硕士生导师。山东省油藏地质重点实验室、中国石油天然气集团公司储层重点实验室(华东分室)和油藏描述重点实验室(华东分室)骨干成员。主要从事储层地质学及油藏描述研究与教学,特色研究方向为缝洞型、低渗-致密型等复杂储层非均质表征,剩余油形成机理与分布预测。

先后主持“十一五”、“十二五”“十三五”国家科技重大专项任务、中石油重大科技项目等高层次重大项目4项,担任“十三五”国家科技重大专项副课题长;参与三期国家科技重大专项、国家自然科学基金、国家863等国家级项目8项,与三大油公司及下属油田开展科研课题合作40余项。获省部级科技进步一等奖2项,二等奖1项;在MPG、JPSE、中国石油大学学报等期刊发表学术论文40余篇,出版专著3部;授权国家发明专利10项。

主讲本科和硕士研究生“油气田地下地质学”、“油田开发地质学”、“储层地质学”、“储层地质学及油气藏描述”等课程。主持和参与山东省教学改革项目3项,是“储层地质学及油藏描述”山东省研究生优质课程建设团队骨干成员,获山东省教学成果奖1项,厅局级教学成果奖5项。

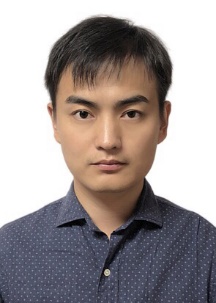

张国印,男,1989年生,副教授,硕士生导师,分别于2012、2015、2019年取得中国石油大学(北京)地质资源与地质工程专业本科、硕士、博士学位,2017年至2018年在美国西弗吉尼亚大学石油与天然气工程系博士联合培养一年。主要从事油气藏开发地质、地学大数据与人工智能研究工作,特色研究方向为人工智能在地球物理资料地质解释与地质建模中的应用、复杂深层/缝洞/致密油气藏描述。主讲“地学大数据与人工智能”“储层表征与建模”“油气田开发地质学”“野外地质认知实习”等本科与研究生课程。

主持国家自然基金面上及青年基金、中国博士后基金、山东省博士后创新项目一等资助等国家级省部级课题,骨干参与国家重大专项课题、企业攻关课题等纵横向课题 10余项,在GJI、Geophysics、JPSE、JNGSE、JAES、中国石油大学学报等期刊发表学术论文20余篇,其中第一/通讯作者论文10余篇,担任 Petroleum Science、东北石油大学学报等期刊青年编委,担任GJI、JPSE、AAPG等十余个学术期刊审稿人,中国石油大学学报第九届优秀作者,授权发明专利与软件著作权4件,获北京市科学技术奖一等奖1项。

团队网站:http://rgeo.geori.upc.edu.cn/